Aufteilung der Kohlendioxidkosten

| Offizieller Titel: | Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz - CO2KostAufG) |

| Initiator: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |

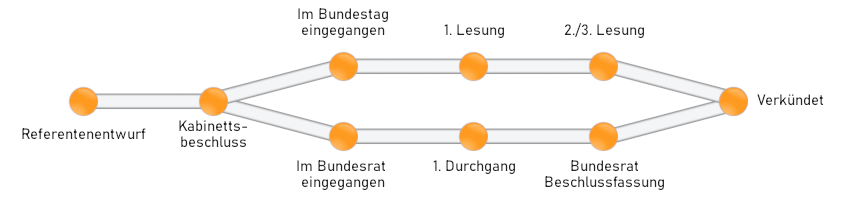

| Status: | Im Gesetzblatt verkündet (zum Gesetzblatt) |

| Letzte Änderung: | 08.12.2022 |

| Drucksache: | 20/3172 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/4383 (PDF-Download) |

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |

| Trojanercheck: |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Gesetzentwurfs erstellt.

Zusammenfassung nicht möglich

| Datum erster Entwurf: | |

| Datum Kabinettsbeschluss: | |

| Weiterführende Informationen: | Vorhabenseite des Ministeriums |

| Eingang im Bundestag: | 23.08.2022 |

| Erste Beratung: | 23.09.2022 |

| Abstimmung: | 10.11.2022 |

| Drucksache: | 20/3172 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/4383 (PDF-Download) |

| Plenarsitzungen: | Aufzeichnungen und Dokumente |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Artikels auf bundestag.de erstellt.

Die Anhörung fand am 27.09.2022 im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen statt.

Die Anhörung zum sogenannten Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz im Bundestag hat bereits stattgefunden. Hier sind die Zusammenfassungen der Argumentationen der geladenen Sachverständigen und ihrer Positionen:

Tim Bagner vom Deutschen Städtetag befürwortete den Gesetzentwurf grundsätzlich, wies aber darauf hin, dass das Thema der Gebäudeeffizienz noch stärker fokussiert werden müsse. Er betonte die Bedeutung eines Fortschritts beim Gebäude- und Wohnungsregister, um Sanierungsmaßnahmen effektiv voranzubringen.

Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, betonte, dass Energieeinsparungen eher durch den Wechsel zu erneuerbaren Energiequellen als durch eine Änderung des Verbrauchsverhaltens erreicht würden. Er kritisierte das Stufenmodell, das vorsieht, dass 80 Prozent der Mieter mehr als die Hälfte der CO2-Kosten tragen müssten, und empfahl, den Energiebedarfsausweis als Basis für die Kostenaufteilung zu verwenden.

Sibylle Braungardt vom Öko-Institut unterstützte die Idee, Energiebedarfsausweise zu nutzen. Sie schlug jedoch vor, die geplante Evaluierung um mindestens ein Jahr vorzuziehen und warnte vor einer Verminderung der Anreizwirkung bei Vermietern, wenn CO2-Emissionen im Gebäudesektor sinken und dadurch mehr Gebäude in die oberen Stufen mit höherem Kostenanteil für Mieter gelangen.

Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßte den Gesetzentwurf, sah jedoch Schwächen, wie die Forderung, dass Mieter auch bei der schlechtesten Energieeffizienzstufe zehn Prozent der CO2-Kosten tragen. Er plädierte dafür, dass in solchen Fällen Vermieter die gesamten Kosten übernehmen sollten und sprach sich aus, bis zur Verfügbarkeit der Energieausweise eine hälftige Aufteilung der Kosten anzustreben.

Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der Becker & Kreis Holding GmbH & Co. KG und Sprecherin für den Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), unterstützte ebenfalls die Verwendung von Energiebedarfsausweisen und die Vorverlegung der Evaluierung. Sie wies auf die besonderen Herausforderungen bei denkmalgeschützten Gebäuden hin.

Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, plädierte für eine Aussetzung der CO2-Bepreisung von Wärmeenergie aufgrund der hohen Energiekosten und forderte eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzentwurfs.

Kai H. Warnecke, Präsident von Haus & Grund, hielt es für sinnvoll, den CO2-Preis zeitweise auszusetzen, um private Vermieter und Eigentümergemeinschaften nicht zu überlasten, und argumentierte, dass die Mehrheit der Bestandsgebäude nie die höchste Effizienzstufe erreichen würde.

Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, kritisierte die zusätzliche Belastung der Mieter durch den CO2-Preis und sah Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Transparenz und Praktikabilität. Sie betonte, dass über die CO2-Bepreisung noch vor dem Ukraine-Krieg diskutiert wurde und meinte, bei fehlender Entlastung für Mieter solle das Instrument ausgesetzt werden. Sie appellierte an eine erneute Überprüfung der Verteilungswirkung des Gesetzes durch den Gesetzgeber.

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Drucksache: | 246/22 |

| Eingang im Bundesrat: | 27.05.2022 |

| Erster Durchgang: | 08.07.2022 |

| Abstimmung: | 25.11.2022 |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |