Änderungen im Energiewirtschaftsrecht (Klimaschutz-Sofortprogramm)

| Offizieller Titel: | Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung |

| Initiator: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |

| Status: | Im Gesetzblatt verkündet (zum Gesetzblatt) |

| Letzte Änderung: | 31.01.2023 |

| Drucksache: | 20/1599 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/2402 (PDF-Download) |

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |

| Trojanercheck: |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Gesetzentwurfs erstellt.

Basisinformationen:

Das wesentliche Ziel des Gesetzentwurfs ist es, zur Erreichung der Klimaschutzziele beizutragen und Deutschland spätestens im Jahr 2045 klimaneutral zu machen. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Treibhausgasneutralität im Energiewirtschaftsrecht zu verankern und zu diesem Zweck die Netzentwicklungsplanung anzupassen sowie die Rechte der Endkunden bei der Energiebelieferung zu stärken. Federführend zuständig ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Hintergrund:

Der Hintergrund des Gesetzentwurfs liegt in der Notwendigkeit, die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien auszubauen und die Stromnetze entsprechend zu erweitern. Dazu gehört die Vermeidung von Engpässen in der Energieversorgung, die Schaffung von technischen Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und die Anpassung der Stromnetzplanung an die Klimaschutzziele. Außerdem soll der Wettbewerb auf den Energiemärkten durch intensivere kartellbehördliche Beobachtung gestärkt werden.

Kosten:

Für den Bundeshaushalt entstehen jährliche Kosten von ca. 7,35 Millionen Euro sowie einmalige Ausgaben in Höhe von ca. 1,4 Millionen Euro. Weitere geschätzte Kosten fallen bei der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt an. Die Länder und Gemeinden werden durch den Gesetzentwurf nicht zusätzlich belastet, sondern eher entlastet. Einnahmen werden in Form von Gebühreneinnahmen erwartet, deren Höhe jedoch nicht angegeben wird.

Inkrafttreten:

Das genaue Datum des Inkrafttretens des Gesetzes wird im Entwurf nicht spezifiziert.

Sonstiges:

Der Gesetzentwurf ist als besonders eilbedürftig eingestuft worden und umfasst neben den netzausbaurelevanten Regelungen auch Änderungen zur Sicherstellung der Belieferung der Endkunden im Fall von Versorgungsengpässen sowie zur Stärkung des Wettbewerbs. Die Ersatzversorgung und Grundversorgung werden neu voneinander abgegrenzt. Ebenso ist die stärkere kartellrechtliche Beobachtung im Bereich der Kraftstoffe von Bedeutung.

Beim Bundesverwaltungsgericht wird die erstinstanzliche Zuständigkeit für Streitigkeiten im Zusammenhang mit neuen Netzausbauvorhaben erweitert. Für die Realisierung der neu in den Bundesbedarfsplan aufgenommenen Vorhaben werden Investitionskosten in Höhe von ca. 10,8 Milliarden Euro über einen mehrjährigen Zeitraum angenommen.

Maßnahmen

1. Klimaschutzziele im Energiewirtschaftsrecht: Verankerung der Treibhausgasneutralität in der Energieversorgung.

2. Definition des Versorgeranteils und Kalkulationsbestandteile bei Energiepreisen.

3. Verbesserte Aufsicht der Bundesnetzagentur über Energielieferanten mit Erweiterung der Veröffentlichungspflicht.

4. Neue Registrierungspflicht für Betreiber von Energieanlagen als Kritische Infrastruktur.

5. Anpassungen hinsichtlich des Einsatzes von Angriffserkennungssystemen.

6. Anpassungen im Rahmen der Netzentwicklungsplanung zur Abdeckung der klima- und energiepolitischen Ziele.

7. Einbindung der Verteilernetzbetreiber in die Netzentwicklungsplanung.

8. Nähere Bestimmungen zur Erstellung des Szenariorahmens.

9. Anpassung der Dauer von elektrischer Wärmeerzeugung in Bezug auf die Förderung.

10. Bereinigung eines Redaktionsversehens im Zusammenhang mit Fördervoraussetzungen.

11. Erweiterung des Kapazitätsmechanismus gemäß europäischer Vorgaben.

12. Anpassungen im Bereich von Systemsicherheitsmaßnahmen.

13. Entwicklung einer integrierten Verteilnetzplanung mit Fokus auf die Treibhausgasneutralität.

14. Hilfeleistungen für Haushaltskunden bei der Information über die Beendigung der Tätigkeit eines Energielieferanten.

15. Redaktionelle Anpassungen im Gesetzestext.

16. Beziehung zwischen Haushalts- und Großhandelspreisen präzisiert.

17. Einheitliche Allgemeine Grundversorgungsbedingungen und Preise.

18. Anpassungen bei der Ersatzversorgung, Einbeziehung von Beschaffungskosten.

19. Weitere definitorische Klarstellungen und Folgeanpassungen im Gesetzestext.

Stellungnahmen

Keine Angaben.

| Datum erster Entwurf: | |

| Datum Kabinettsbeschluss: | |

| Weiterführende Informationen: | Vorhabenseite des Ministeriums |

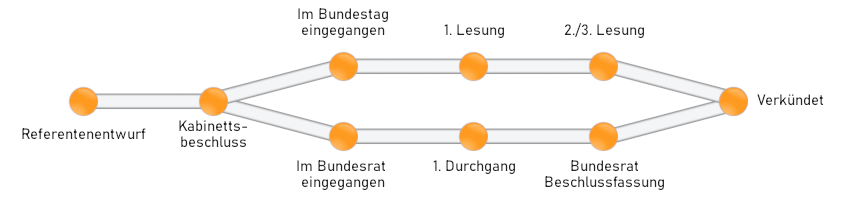

| Eingang im Bundestag: | 01.05.2022 |

| Erste Beratung: | 12.05.2022 |

| Abstimmung: | 24.06.2022 |

| Drucksache: | 20/1599 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/2402 (PDF-Download) |

| Plenarsitzungen: | Aufzeichnungen und Dokumente |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Artikels auf bundestag.de erstellt.

Die Anhörung fand am 18.05.2022 im Ausschuss für Klimaschutz und Energie statt.

Die Anhörung im Bundestag hat bereits stattgefunden. Hier sind die Zusammenfassungen der Argumentationen der genannten Sachverständigen:

Achim Zerres, Leiter der Abteilung Energieregulierung bei der Bundesnetzagentur, unterstützt grundsätzlich den Gesetzentwurf und die vorgesehenen Verbraucherschutzmaßnahmen. Er schlägt die Einführung von pauschalisierten Mindestschadensersatzansprüchen für Haushaltskunden vor, um Lieferanten, die Vertragsbrüche begehen, effektiver zur Verantwortung zu ziehen.

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer beim Verband Kommunaler Unternehmen, stellt die Unterstützung der Stadtwerke für Haushaltskunden heraus, die von unseriösen Anbietern im Stich gelassen wurden. Er begrüßt die Möglichkeit für Grundversorger, auf höhere Energiebeschaffungskosten preislich reagieren zu können.

Nadine Bethge von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) findet es positiv, dass das Pariser Klimaziel im Energiewirtschaftsgesetz berücksichtigt wird, kritisiert aber, dass die Gasnetzplanung nicht von der Neuregelung erfasst wird.

Andrees Gentzsch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft betont die Notwendigkeit des Ausbaus der Netze parallel zu den Erneuerbaren Energien und fordert das "überragende öffentliche Interesse" auch auf den Netzausbau anzuwenden.

Rainer Kleedörfer von der Städtische Werke Nürnberg GmbH hebt hervor, dass der Gesetzentwurf systemische Mängel aufweist und dass der Ausbau der Photovoltaikanlagen nahe der Lastzentren und unter Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten in Stromverteilnetzen geschehen sollte.

Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, unterstützt die Abschaffung von Freileitungsprüfverlangen und spricht sich für Vereinfachungen bei höherer Auslastung der Bestandsnetze sowie beim vorzeitigen Baubeginn aus.

Stefan Richter vom Energieversorger EON mahnt an, die Bedeutung des Ausbaus der Verteilernetze nicht zu unterschätzen, da diese eine Schlüsselrolle einnehmen, besonders im Kontext der wachsenden Anzahl von Photovoltaikanlagen.

Hans-Günter Appel vom Verein Stromverbraucherschutz warnt vor einer weiteren Energieverteuerung und plädiert für einen Halt des Baus weiterer Wind- und Solaranlagen zugunsten des Ausbaus bestehender Wärme- und Wasserkraftwerke sowie für eine Effizienzsteigerung bei Wärmekraftwerken.

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Drucksache: | 164/22 |

| Eingang im Bundesrat: | 08.04.2022 |

| Erster Durchgang: | 20.05.2022 |

| Abstimmung: | 08.07.2022 |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |