Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns/Grenzen bei Mini-Jobs

| Offizieller Titel: | Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung |

| Initiator: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |

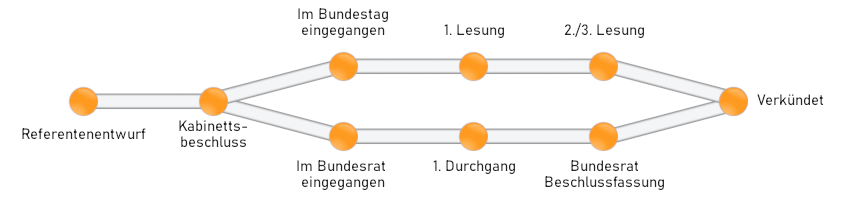

| Status: | Im Gesetzblatt verkündet (zum Gesetzblatt) |

| Letzte Änderung: | 30.06.2022 |

| Drucksache: | 20/1408 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/1916 (PDF-Download) |

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |

| Trojanercheck: |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Gesetzentwurfs erstellt.

Zusammenfassung nicht möglich

| Datum erster Entwurf: | |

| Datum Kabinettsbeschluss: | |

| Weiterführende Informationen: | Vorhabenseite des Ministeriums |

| Eingang im Bundestag: | 12.04.2022 |

| Erste Beratung: | 28.04.2022 |

| Abstimmung: | 03.06.2022 |

| Drucksache: | 20/1408 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/1916 (PDF-Download) |

| Plenarsitzungen: | Aufzeichnungen und Dokumente |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Artikels auf bundestag.de erstellt.

Die Anhörung fand am 16.05.2022 im Ausschuss für Arbeit und Soziales statt.

Die Anhörung im Bundestag zur geplanten Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ab 1. Oktober 2022 hat bereits stattgefunden. Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Informationen pro Sachverständigem und deren Kernpunkte:

Stefan Körzell, Deutscher Gewerkschaftsbund: Körzell begrüßt die Mindestlohnerhöhung als eine langjährige Forderung der Gewerkschaften. Er betont die breite Zustimmung in der Bevölkerung und verweist darauf, dass besonders Beschäftigte in Ostdeutschland und Frauen von der Anhebung profitieren würden, was zum Teil den Gender-Pay-Gap schließe. Er sieht keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung und bezeichnet die Sorge, dass es sich um einen Job-Killer handeln könnte, als unbegründet.

Steffen Kampeter, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Kampeter kritisiert die Anhebung als einen fundamentalen Eingriff in die Tarifautonomie und bemängelt das politische Verfahren der Festsetzung. Er betont, dass die BDA nicht grundsätzlich gegen eine bestimmte Lohnhöhe ist, allerdings sei die Beschäftigungswirkung bei einer zu starken Anhebung ungewiss.

Steven Haarke, Handelsverband Deutschland: Haarke lehnt die gesetzgeberische Festsetzung des Mindestlohns ab und warnt vor einem Präzedenzfall, der den Mindestlohn zum Spielball der Politik machen könnte. Er befürchtet einen Überbietungswettbewerb der Parteien in Wahlkämpfen.

Raimund Waltermann, Universität Bonn: Waltermann hält die Neuregelung für angemessen und verfassungskonform. Er vertritt die Auffassung, dass der Einwand der Mindestlohnkommission, die zuvor einen niedrigeren Betrag festgelegt hatte, nicht gegen die neue Regelung spricht und der Gesetzgeber durchaus eigenständig handeln darf.

Gerhard Bosch, Universität Duisburg-Essen: Bosch sieht die Erhöhung als einen richtigen und nötigen Schritt, betont jedoch, dass der derzeitige Anpassungszeitraum von zwei Jahren bei hohen Inflationsraten zu lang sei. Er fordert eine Verkürzung auf ein Jahr.

Frederic Hüttenhoff, Universität Duisburg-Essen: Hüttenhoff lehnt die geplante Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze bei Minijobs auf 520 Euro ab. Er argumentiert, dass in der Praxis bei Minijobs oft gesetzliche Regelungen wie Entgeltfortzahlung oder Mindesturlaub nicht eingehalten werden und diese Jobs den Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erschweren.

Peggy Horn, Minijob-Zentrale, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See: Horn verteidigt Minijobs als wichtigen Faktor für den Arbeitsmarkt, der keine sozialversicherungspflichtigen Jobs verdränge, sondern Schwarzarbeit reduziere. Sie sieht keine Zunahme von Minijobs durch höhere Geringfügigkeitsgrenzen als wahrscheinlich an.

Bernd Fitzenberger, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Fitzenberger befürchtet, dass durch die Koppelung der Minijob-Grenze an die Höhe des Mindestlohns die Probleme der geringfügigen Beschäftigung verstärkt werden. Er spricht sich für eine Reform aus, die geringfügige Beschäftigung reduziert, statt sie auszuweiten.

Carsten Sieling, Arbeitnehmerkammer Bremen: Sieling begrüßt die Anhebung des Mindestlohns, sieht jedoch die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze und deren dynamische Anpassung an den Mindestlohn kritisch. Er empfiehlt eine Absenkung der Geringfügigkeitsgrenze und die Abschaffung der Steuerprivilegien für geringfügige Beschäftigung als Nebentätigkeit.

Christoph Schröder, Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Schröder sieht durch die Anhebungen im Jahr 2022 eine Entkopplung vom Mindestlohn und der allgemeinen Tariflohndynamik. Er warnt vor ökonomischen Auswirkungen wie Druck auf Güterpreise und Unternehmensgewinne durch die deutlichen Steigerungen.

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Drucksache: | 82/22 |

| Eingang im Bundesrat: | 25.02.2022 |

| Erster Durchgang: | 08.04.2022 |

| Abstimmung: | 10.06.2022 |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |