Weiterbildungsgesetz (Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung)

| Offizieller Titel: | Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung |

| Initiator: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |

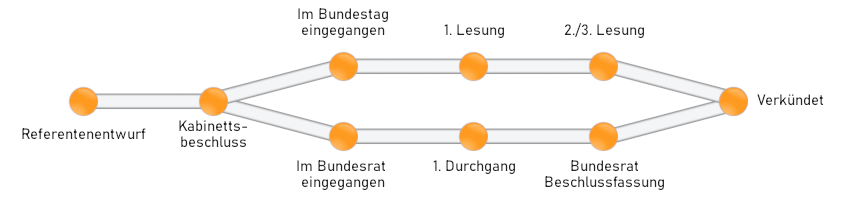

| Status: | Im Gesetzblatt verkündet (zum Gesetzblatt) |

| Letzte Änderung: | 20.07.2023 |

| Drucksache: | 20/6518 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/7409 (PDF-Download) |

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |

| Trojanercheck: |  |

| Hinweis: | Im Rahmen der Ausschussberatung wurde hier noch eine Änderung im 4. Sozialgesetzbuch eingebaut, um Online-Mitgliederversammlungen der Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungen zu ermöglichen. |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Gesetzentwurfs erstellt.

Basisinformationen

Das wesentliche Ziel des Gesetzentwurfs ist es, der durch Klimaneutralität und Digitalisierung bedingten Transformation der Arbeitswelt zu begegnen, strukturwandelbedingte Arbeitslosigkeit zu vermeiden und die Fachkräftebasis zu sichern, um letztlich die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Die Lösung sieht eine Weiterentwicklung der Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik sowohl für Beschäftigte als auch für Auszubildende vor. Federführend zuständig ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Hintergrund

Der Gesetzentwurf nimmt Bezug auf aktuelle Herausforderungen wie die Klimaneutralität, Digitalisierung, die Energiekrise und Lieferkettenprobleme sowie demografische Veränderungen, welche die deutsche Wirtschaft und Arbeitsmarkt nachhaltig verändern. Es werden durch frühere Gesetze wie das Qualifizierungschancengesetz und das Arbeit-von-morgen-Gesetz bereits eingeführte Fördermöglichkeiten erwähnt, deren Nutzung jedoch ausbaufähig ist.

Kosten

Für den Bundeshaushalt werden Mehrausgaben in Höhe von 31 Millionen Euro für das Jahr 2024 erwartet, deren Anstieg bis zum Jahr 2026 auf rund 190 Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird. Zusätzliche Personal- und Sachaufwände für den Bund werden auf jährlich etwa 860.000 Euro und einmalige Umstellungsaufwände bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern in Höhe von etwa 95.000 Euro beziffert. Bei der Bundesagentur für Arbeit ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von rund 14 Millionen Euro im Jahr 2023, die bis zum Jahr 2026 auf rund 437 Millionen Euro pro Jahr ansteigen. Mindereinnahmen für die Sozialversicherung werden als geringfügig eingeschätzt.

Inkrafttreten

Keine Angaben.

Sonstiges

Der Gesetzentwurf wird als besonders eilbedürftig eingestuft und ist dem Bundesrat am 31. März 2023 zugeleitet worden. Eine Stellungnahme des Bundesrates und die Auffassung der Bundesregierung zu dieser Stellungnahme werden nachgereicht. Des Weiteren beinhaltet das Gesetz eine Evaluierungsklausel, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales anweist, bis 2029 die Wirkungen der Arbeitsförderung zu bewerten.

Maßnahmen:

Der Gesetzentwurf umfasst folgende wesentliche Maßnahmen:

- Verlängerung der Geltungsdauer bestimmter Fördermaßnahmen.

- Einführung neuer oder Anpassung bestehender Fördermaßnahmen, insbesondere in der beruflichen Weiterbildung und bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

- Förderung von beruflichen Weiterbildungen während Kurzarbeit, inklusive spezifischer Erstattungen für Arbeitgeber.

- Förderung zur Teilhabe bei Weiterbildungen von Arbeitnehmern mit Behinderungen.

- Einführung des Qualifizierungsgeldes als neue Förderleistung zur Beschäftigungssicherung im Kontext des Strukturwandels.

- Flexibilisierung der Einstiegsqualifizierung und der außerbetrieblichen Berufsausbildung als Teil der Ausbildungsgarantie, insbesondere durch bessere Förderbedingungen und Zugang zu Berufsorientierungspraktika.

- Anpassungen in den entsprechenden bürokratischen und administrativen Prozessen.

Stellungnahmen:

Stellungnahmen zum Gesetzentwurf wurden von verschiedenen Stellen und Gremien abgegeben, darunter der Nationale Normenkontrollrat (NKR). Der NKR bemängelt unter anderem, dass seine Prüfung der Regelungsfolgen aufgrund des späten Eingangs der Dokumente nur eingeschränkt möglich war. Zudem wurden ihm zufolge die Schätzungen des Erfüllungsaufwands der Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht ausreichend in die Kostendarstellung des Gesetzentwurfs einbezogen, und mögliche höhere Aufwände aufgrund erforderlicher analoger Umgehungslösungen bei der IT-Umsetzung des Qualifizierungsgeldes wurden nicht hinreichend berücksichtigt.

Die Bundesregierung antwortet auf die Stellungnahme des NKR und erläutert unter anderem, dass der Entwurf dem NKR bereits frühzeitig vorlag und die Berechnungen des Erfüllungsaufwands auf den Lohnkostentabellen des Statistischen Bundesamtes basieren. Zudem seien die von der BA genannten höheren Aufwände in neuen Versionen des Entwurfs und veränderten Prämissen bereits berücksichtigt worden. Bezüglich der IT-Umsetzung des Qualifizierungsgeldes führt die Regierung an, dass der Austausch mit der BA weiterhin stattfindet, um mögliche analoge Umgehungslösungen zu minimieren.

| Datum erster Entwurf: | |

| Datum Kabinettsbeschluss: | |

| Weiterführende Informationen: | Vorhabenseite des Ministeriums |

| Eingang im Bundestag: | 23.04.2023 |

| Erste Beratung: | 28.04.2023 |

| Abstimmung: | 23.06.2023 |

| Drucksache: | 20/6518 (PDF-Download) |

| Beschlussempfehlung: | 20/7409 (PDF-Download) |

| Plenarsitzungen: | Aufzeichnungen und Dokumente |

Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Artikels auf bundestag.de erstellt.

Die Anhörung fand am 23.05.2023 im Ausschuss für Arbeit und Soziales statt.

Die Anhörung befasste sich mit Kritikpunkten am geplanten Weiterbildungsgesetz, insbesondere am Qualifizierungsgeld, der Ausbildungsgarantie und der außerbetrieblichen Ausbildung. Sachverständige mit verschiedenen Perspektiven äußerten sich dazu.

Bernd Fitzenberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung forderte höhere Informationstransparenz und eine Vereinfachung der Weiterbildungsangebote, damit Betriebe besseren Zugang haben. Weiterbildungen sollen als "passgenaue Lösungen" umgesetzt werden.

Thomas Friedrich von der Bundesagentur für Arbeit sah Vorteile im Gesetzentwurf, da die Anzahl der Fördervarianten reduziert und damit eine Verbesserung zur derzeitigen komplexen Förderlandschaft erreicht würde.

Tobias Lohmann vom Wuppertaler Kreis e.V. kritisierte, dass Weiterbildungsmaßnahmen nicht direkt am Arbeitsplatz ansetzen und forderte eine stärkere Berücksichtigung der Unternehmensbedürfnisse.

Susanne Müller von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. bezeichnete das Qualifizierungsgeld als Instrument "ohne Mehrwert" und schlug vor, die Mindeststundenzahl von 120 auf 60 zu reduzieren, um geringqualifizierte Arbeitskräfte besser zu fördern.

Kirsten Kielbassa-Schnepp vom Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. äußerte Bedenken, dass kleine und mittelständische Unternehmen sowie Handwerksbetriebe bei längeren Weiterbildungen ohne ihre Beschäftigten auskommen müssten.

Gerhard Bosch, Professor an der Universität Duisburg-Essen, mahnte an, dass das Gesetz geringqualifizierte Arbeitskräfte vergesse und schlug eine Mindestvergütung von 1.200 Euro vor, um Weiterbildungen auch für Beschäftigte mit geringem Einkommen möglich zu machen.

Achim Dercks, Sachverständiger der Deutschen Industrie- und Handelskammer, warnte, dass viele kleinere Betriebe das Qualifizierungsgeld nicht nutzen könnten und sprach sich gegen die Ausbildungsgarantie aus, da es Fehlanreize für Jugendliche schaffen könnte.

Susanne Nowack vom Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit plädierte für kontinuierliche Ansprechpartner und niedrigschwellige Angebote, um Jugendliche frühzeitig und dauerhaft für den Ausbildungsmarkt zu gewinnen.

Kristof Becker vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Jörg Hofmann von der IG Metall betrachteten die außerbetriebliche Ausbildung als notwendiges Auffangnetz für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Hofmann deutete einen Ausbildungsfonds an, der ausbildende Betriebe finanziell entlasten und die Ausbildung stärken könnte.

| Gesetztyp: | Einspruchsgesetz |

| Drucksache: | 138/23 |

| Eingang im Bundesrat: | 31.03.2023 |

| Erster Durchgang: | 12.05.2023 |

| Abstimmung: | 07.07.2023 |

| Beschluss des Bundesrats: | Zugestimmt |